LA DISSECTION, ENTRE SCIENCES ET SACRILEGES

« Ouvrir les corps pour dévoiler la vérité… ou défier les dieux. »

L’histoire de la dissection humaine est celle d’une fascination trouble, mêlant quête de savoir, transgression morale et effroi métaphysique. Ce geste apparemment simple — trancher la chair pour observer ce qui se cache sous la peau — a longtemps été perçu comme un sacrilège, une violation de l’ordre naturel, spirituel, voire cosmique. Au fil des siècles, le scalpel est devenu l’instrument d’une guerre silencieuse : celle de la science contre le mystère, de la connaissance contre le dogme, du visible contre l’invisible.

Ce que nous appelons aujourd’hui « anatomie » fut autrefois un acte de dissidence. Ouvrir un cadavre, c’était défier l’ordre établi, provoquer les autorités religieuses, violer les interdits ancestraux. C’était aussi affronter le tabou universel de la mort — non pas pour la fuir ou l’embaumer, mais pour l’étudier, la disséquer, l’apprivoiser.

Mais ce geste, aussi choquant fût-il, fut aussi une forme de prière inversée : une invocation du réel, du tangible, du compréhensible. Chaque incision devenait une lettre dans le grand livre du corps humain, chaque organe un chapitre sur les limites et les merveilles de notre existence. Ainsi, la dissection n’est pas seulement une technique médicale : elle est une entreprise philosophique, presque théologique. Elle interroge la nature de l’âme, le rôle de la chair, la frontière entre le vivant et le mort. Elle confronte les hommes à ce qu’ils sont vraiment — un assemblage complexe, parfois sublime, parfois grotesque, de tissus, d’os, de nerfs et de fluides.

Dans cette entreprise macabre et noble, l’homme moderne est né. Et cette naissance, loin d’être propre à notre époque, trouve ses racines dans les civilisations les plus anciennes, là où déjà, les premières lames tremblaient entre science et interdit.

LES PREMIERS COUPS DE LAME : ENTRE RITES INTERDITS ET NOUVELLE SCIENCE

Bien avant que le mot « dissection » n’apparaisse, les civilisations anciennes avaient déjà compris que le corps contenait des secrets. Des secrets utiles pour soigner, comprendre, mais aussi honorer les morts ou les préparer à l’au-delà. Toutefois, l’idée d’ouvrir un cadavre humain volontairement, pour le seul plaisir de savoir, demeurait impensable pour la plupart des peuples de l’Antiquité. Il faudra attendre des siècles pour que la curiosité scientifique dépasse la peur du sacré.

ÉGYPTE ANCIENNE : DES EMBAUMEURS AUX PROTO-ANATOMISTES

En Égypte, civilisation fondée sur l’idée d’une vie après la mort, le corps n’était pas une chose à profaner, mais à préserver. Le processus d’embaumement, qui pouvait durer jusqu’à 70 jours, reposait sur une connaissance empirique étonnamment précise des organes internes : les viscères étaient extraits, lavés, conservés dans des canopes, et le cerveau retiré par les narines à l’aide de crochets métalliques. Le cœur, siège de la pensée selon la croyance égyptienne, était parfois laissé en place, parfois retiré — ce qui montre une ambivalence quant à sa valeur symbolique et anatomique.

Toutefois, cette connaissance, bien que réelle, n’était pas diffusée dans un cadre scientifique. Il n’y avait pas, à proprement parler, de dissections à but d’étude. Le corps humain restait un temple à respecter. Seuls les prêtres-embaumeurs, souvent considérés comme impurs à cause de leur contact avec les morts, s’aventuraient dans cette géographie de la chair. Le savoir qu’ils accumulaient ne quittait pas les murs des ateliers funéraires. La dissection, en tant qu’acte scientifique, ne pouvait pas éclore dans un contexte où la mort était sacralisée à l’extrême.

INDE ANCIENNE : IMMERSION ET OBSERVATION DE LA DECOMPOSITION

Du côté de l’Inde, la médecine ayurvédique développée entre le VIe et le Ier siècle av. J.-C. possédait déjà une vision complexe du corps humain. Le Sushruta Samhita, un traité de chirurgie attribué au légendaire médecin Sushruta, recommande aux étudiants en médecine d’observer des cadavres en décomposition pour apprendre l’anatomie. Les corps étaient laissés dans l’eau pendant plusieurs jours, puis délicatement grattés pour exposer les structures internes sans incision.

Ce processus indirect, appelé « dissection passive », permettait aux étudiants d’identifier les muscles, tendons et os. Il révélait une volonté claire de comprendre l’organisation du corps humain, bien que toujours encadrée par des interdits religieux. Le respect dû aux morts restait prioritaire, et le scalpel n’était pas encore autorisé à violer la peau.

Néanmoins, ce fut l’une des premières tentatives documentées d’intégrer l’étude du cadavre à l’enseignement médical. Un acte fragile, discret, mais annonciateur des transgressions à venir.

GRECE ANTIQUE : LE BASCULEMENT VERS LA SCIENCE EXPERIMENTALE

C’est dans l’Alexandrie du IIIe siècle av. J.-C., capitale intellectuelle du monde hellénistique, que la dissection humaine prit véritablement forme. Sous les Ptolémées, la ville abritait la célèbre Bibliothèque et le Musée, où l’on encourageait les savoirs expérimentaux. Deux médecins vont y bouleverser l’histoire : Hérophile de Chalcédoine et Érasistrate de Céos.

Hérophile, considéré comme le père de l’anatomie, ose ce qu’aucun Grec n’avait encore fait : ouvrir des cadavres humains — et, selon certaines sources, des condamnés encore vivants. Il décrit le cerveau comme le siège de l’intelligence (à l’inverse d’Aristote, qui voyait le cœur comme centre des émotions), distingue les nerfs moteurs des nerfs sensitifs, étudie la moelle épinière, les veines, les artères, le système digestif et reproducteur. Il donne même son nom au « sinus d’Hérophile », une structure du crâne.

Son contemporain, Érasistrate, s’intéresse à la circulation du sang et à la mécanique du cœur. Il refuse l’idée que le sang soit produit par le foie, une croyance galénique erronée qui perdurera pourtant jusqu’à la Renaissance. Ensemble, ils inaugurent une médecine expérimentale fondée sur l’observation directe, rejetant les spéculations abstraites.

Mais leur audace a un prix. Lorsque les souverains tolérants disparaissent, la dissection est à nouveau bannie. Les écrits d’Hérophile sont perdus. L’élan est brisé.

ROME ET GALIEN : RETOUR AUX BETES

À Rome, les dissections humaines sont interdites. Le savoir anatomique se construit désormais sur l’observation animale. Galien de Pergame, médecin des gladiateurs puis de l’empereur Marc Aurèle, dissèque des singes, des porcs, des chiens. Il transpose ses observations à l’humain avec une précision parfois impressionnante… mais aussi de nombreuses erreurs.

Il croit, par exemple, que le sang passe du ventricule droit au ventricule gauche du cœur par des pores invisibles dans le septum. Cette erreur anatomique, pourtant absurde, sera enseignée pendant plus de 1 000 ans. Car Galien devient l’autorité incontestable de la médecine médiévale. Ses écrits sont sacrés. On ne les questionne pas. On les apprend. On les récite.

Ainsi s’éteint l’âge héroïque de la dissection. Le silence retombera sur les tables d’anatomie jusqu’à ce que, des siècles plus tard, d’autres mains osent à nouveau découper la mort pour comprendre la vie.

MOYEN-AGE EUROPEEN : LES SIECLES DE SILENCE… OU PRESQUE

Durant les premiers siècles du Moyen Âge, la dissection humaine redevient un tabou puissant. L’Église chrétienne, dans sa volonté de préserver l’intégrité du corps pour la résurrection, impose des limites strictes. Le corps est perçu comme une enveloppe sacrée, le temple de l’âme, et toute mutilation post-mortem est assimilée à une profanation. En apparence, le scalpel est donc banni. Mais l’obscurité n’est jamais totale.

Certains indices laissent entrevoir une persistance clandestine de la pratique. Des dissections sont probablement réalisées dans le secret des monastères, à des fins médicales. Dans les écoles de médecine de Salerne, Montpellier ou Bologne, on étudie le corps de manière indirecte, à travers les textes antiques — en particulier ceux de Galien —, que l’on commente et recopie sans les remettre en question. La dissection n’est pas totalement absente, mais elle est rare, autorisée seulement dans des cas exceptionnels, comme pour l’autopsie des martyrs ou pour établir des causes de décès suspectes.

C’est à Bologne, au XIIIe siècle, que renaît timidement la dissection publique. Mondino de Luzzi, en 1315, pratique l’une des premières dissections humaines officielles en Europe chrétienne depuis l’Antiquité. L’événement, bien que ponctuel, marque une rupture. Il publie ensuite un ouvrage, Anatomia, qui sera longtemps la référence, mêlant observation directe et héritage galénique.

Mais le Moyen Âge reste dominé par l’autorité des textes. On dissèque peu, on récite beaucoup. Le corps est toujours davantage un symbole qu’un objet de science. Il faudra attendre l’effervescence de la Renaissance pour que le silence des chairs soit enfin brisé.

RENAISSANCE : L’ESSOR DES ANATOMISTES-ARTISTES

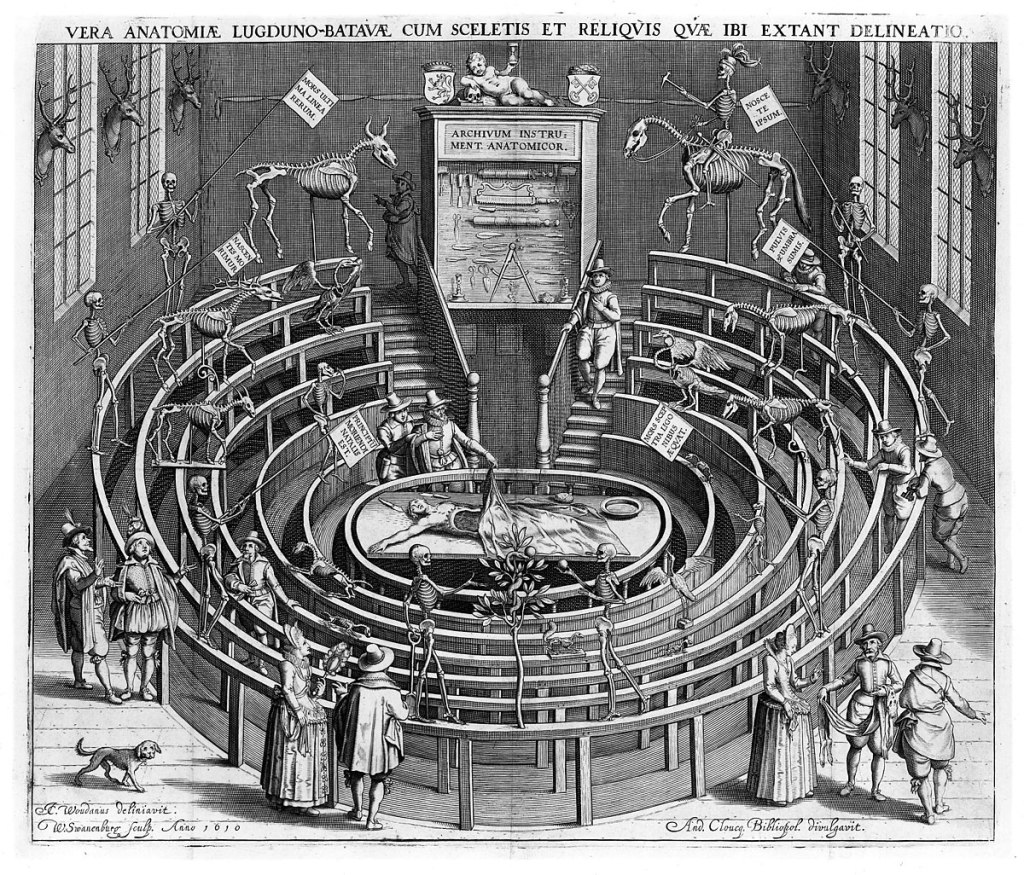

La Renaissance, avec son amour de l’Antiquité, sa soif de connaissance et son regard nouveau sur le monde, redonne au corps sa place centrale. L’anatomie devient un art autant qu’une science. La dissection sort de l’ombre, devient spectacle et source de prestige pour les universités. Les théâtres anatomiques se multiplient, notamment en Italie et aux Pays-Bas, où l’on assiste à des dissections publiques comme à un opéra macabre.

C’est à cette époque que naît une figure fondatrice : André Vésale (Andreas Vesalius), médecin flamand formé à Louvain et Padoue. En 1543, il publie son chef-d’œuvre, De humani corporis fabrica, un traité d’anatomie magnifiquement illustré, qui réfute les erreurs de Galien et impose une méthode rigoureuse : l’observation directe du corps humain. Vésale dissèque lui-même, compare, dessine, vérifie. Il s’oppose frontalement à plus d’un millénaire de dogmes médicaux.

Ses planches anatomiques, réalisées par des artistes formés à la perspective, marient précision chirurgicale et esthétique maniériste. Le cadavre devient sujet artistique, posé dans des paysages mélancoliques, presque vivants dans leur nudité offerte.

Cette période voit aussi l’émergence d’un commerce macabre : celui des cadavres. Pour permettre les dissections, les universités s’approvisionnent auprès des potences. Les corps des condamnés à mort deviennent des objets de savoir, ce qui renforce l’association entre dissection et châtiment. Les pauvres, les marginaux, les hors-la-loi paient de leur corps l’accès à la science.

0

0

0

0

0

0

XVIIe-XVIIIe SIECLE : DISSEQUER POUR COMPRENDRE LE VIVANT

Avec le siècle de Descartes, la dissection se rationalise. Le corps est perçu comme une machine. L’anatomie devient une science mécanique, au service de la compréhension des fonctions vitales. On observe non plus seulement les formes, mais les mouvements : circulation sanguine, contractions musculaires, rythmes cardiaques. Le corps est un laboratoire de lois physiques.

C’est aussi l’époque où la dissection entre dans les hôpitaux. À Paris, Londres, Leyde, Vienne, on fonde des écoles de chirurgie où les étudiants pratiquent sur des cadavres. L’objectif n’est plus seulement de connaître, mais de guérir. L’anatomie devient un outil chirurgical, un prélude à l’opération.

Mais l’acte reste mal vu du grand public. Les chirurgiens sont encore considérés comme inférieurs aux médecins théoriciens. Et la collecte des cadavres suscite colère et terreur. Des émeutes éclatent parfois contre les « voleurs de corps », ces hommes qui déterrent les morts pour les revendre aux écoles. À Édimbourg, l’affaire Burke et Hare, au début du XIXe siècle, révélera l’horreur de ce trafic : deux hommes ont assassiné 16 personnes pour fournir des corps à l’anatomiste Robert Knox.

XIXe SIECLE : SCIENCE, MORALE ET INDUSTRIALISATION DE LA SCIENCE

Le XIXe siècle marque l’apogée de la dissection médicale. Les hôpitaux deviennent des usines de savoir, où l’on autopsie systématiquement les morts. La médecine légale se développe. La dissection n’est plus seulement un outil d’apprentissage, mais aussi de justice. Elle permet de comprendre les maladies, les lésions internes, les causes de décès. Elle fonde la médecine moderne.

Xavier Bichat, en France, introduit la notion de « tissu » comme unité fondamentale du corps. Il dissèque sans relâche, parfois jusqu’à 50 cadavres par semaine, sans même microscope. Il meurt à 30 ans, probablement empoisonné par les cadavres qu’il ouvrait.

Mais cette époque est aussi celle d’un paradoxe : plus la dissection devient courante, plus elle est cachée. Les théâtres anatomiques sont remplacés par des salles fermées. La mort est médicalisée, institutionnalisée, mais aussi aseptisée. Le cadavre, autrefois visible et pédagogique, devient une affaire d’experts.

L’Anatomy Act de 1832 : légaliser le scalpel, réguler la mort

Au début du XIXe siècle, la Grande-Bretagne est confrontée à une crise anatomique. Les progrès de la médecine et de la chirurgie font exploser la demande en corps humains pour l’enseignement, mais l’offre légale reste dérisoire : seuls les cadavres de condamnés à mort sont autorisés à être disséqués. Or, les exécutions sont de moins en moins nombreuses.

Face à cette pénurie, un marché noir de la chair s’organise. Des « resurrectionists », ou voleurs de cadavres, déterrent les morts récents dans les cimetières, souvent dans les quartiers pauvres. Ces corps sont ensuite revendus discrètement aux écoles de médecine. Le scandale éclate lorsque l’affaire Burke et Hare, à Édimbourg (1828), révèle une pratique encore plus sinistre : l’assassinat de personnes vulnérables pour alimenter les tables de dissection. Le climat devient explosif, les émeutes anti-anatomistes se multiplient, et la confiance dans la médecine s’effondre.

C’est dans ce contexte que le Parlement britannique adopte l’Anatomy Act en 1832, une loi charnière dans l’histoire de la dissection.

Les dispositions de la loi

L’Anatomy Act régularise l’accès aux cadavres humains en autorisant l’usage pour la dissection des corps non réclamés provenant des hôpitaux, hospices, maisons de correction et prisons. Le consentement du défunt n’est plus nécessaire, à condition qu’aucun proche ne réclame le corps dans un délai défini.

Pour la première fois, des inspecteurs de l’anatomie sont nommés pour superviser la pratique, délivrer des licences aux anatomistes, contrôler le transport des corps, et éviter les abus. La dissection devient une activité encadrée, bureaucratisée, presque industrielle.

Les enjeux éthiques et sociaux

Officiellement, la loi vise à empêcher les trafics, à moraliser la médecine, à protéger les morts. Mais en pratique, elle transfère le fardeau des dissections des criminels vers les pauvres. Les familles aisées, enterrées dans des cercueils en plomb ou dans des cimetières privés surveillés, échappent au scalpel. Les indigents, eux, deviennent les pourvoyeurs invisibles de la science.

L’Anatomy Act inaugure ainsi une biopolitique du corps mort, où la dignité posthume devient un privilège social. La loi est perçue par certains comme une violence institutionnalisée à l’encontre des classes populaires. Dans les mentalités collectives, elle contribue à associer la médecine à une forme de profanation.

Malgré ces critiques, l’Anatomy Act marque une avancée majeure : il légalise enfin la dissection à grande échelle, et sort partiellement l’anatomie de l’illégalité et de la clandestinité. Il servira de modèle à d’autres pays, notamment la France et l’Allemagne, qui adopteront à leur tour des lois encadrant le don (ou la récupération) des corps.

XXe et XXIe SIECLE : ENTRE VIRTUALITE ET MEMOIRE

Avec l’essor de la technologie, la dissection entre dans une ère nouvelle. L’imagerie médicale (IRM, scanner, endoscopie) permet de voir l’intérieur du corps sans l’ouvrir. Des logiciels reproduisent en 3D chaque organe, chaque vaisseau. On peut aujourd’hui suivre un cours d’anatomie complet sans toucher un seul cadavre.

Et pourtant, la dissection persiste. Dans les facultés de médecine, elle reste un rite de passage. Le premier contact avec la mort, avec la chair humaine, est souvent un choc pour les étudiants. Beaucoup parlent d’un bouleversement intime, d’une expérience presque spirituelle. Le corps disséqué n’est pas un simple objet d’étude : il est un don. Car la plupart des cadavres viennent désormais de volontaires, qui ont légué leur corps à la science.

Ce geste de générosité s’oppose à des siècles de stigmatisation. Il transforme la dissection en un acte éthique, respectueux, presque sacré. Certains établissements organisent même des cérémonies d’hommage aux défunts. Le scalpel, autrefois outil de transgression, devient un instrument de gratitude.

LA DISSECTION : UN DERNIER DON

Aujourd’hui, la dissection n’est plus un acte secret ni un crime. Elle est devenue un geste de transmission : celui des donneurs de corps à la science, qui offrent leur dépouille pour former médecins, chirurgiens, et chercheurs.

Mais le rituel persiste. L’odeur du formol. Le silence des amphithéâtres. Le respect mêlé de fascination. La mort, docile et offerte à la connaissance.

CONCLUSION : LA DISSECTION, SCIENCE GOTHIQUE DU REEL

La dissection est peut-être l’une des sciences les plus profondément humaines — non pas seulement parce qu’elle s’intéresse au corps humain, mais parce qu’elle révèle ce que l’humanité tente souvent d’oublier : sa matérialité, sa fragilité, sa finitude. Là où d’autres disciplines se perdent dans les abstractions, la dissection travaille dans la chair, dans l’irréversible, dans le tangible. Elle ouvre non seulement les corps, mais aussi les représentations que nous nous faisons de nous-mêmes.

C’est une science gothique, non parce qu’elle convoque l’ombre, mais parce qu’elle cohabite avec elle. Comme l’architecture des cathédrales, elle élève l’intellect tout en plongeant dans les entrailles. Elle ne craint pas la laideur, ni la mort ; elle l’accueille comme une source de savoir. Elle est faite de paradoxes : austère mais fascinante, clinique mais émotionnelle, sacrilège pour certains, sacrée pour d’autres. Elle explore les limites entre la vie et la mort, entre la beauté de la structure anatomique et l’horreur de sa révélation.

Chaque salle de dissection est une crypte lumineuse. On y pénètre en silence, scalpel à la main, non pour défier la mort, mais pour en apprendre quelque chose. Loin des fantômes fictifs et des monstres de papier, le gothique qui s’y manifeste est celui de la vérité nue, de la chair livrée sans fard, de la conscience aiguë que vivre, c’est être habité par la finitude.

Et pourtant, il y a dans cet acte une forme de consolation. Car ce qui est disséqué ne parle pas seulement de mort — mais de vie comprise, de savoir transmis, d’humanité approfondie. La dissection, dans son geste fondamental, incarne une fidélité à la réalité, à la complexité du vivant. Elle est une mémoire gravée dans la peau, une bibliothèque de muscles et d’os, où chaque coupe révèle un chapitre de l’histoire humaine.

Ainsi, derrière le scalpel, derrière les tables froides et les corps ouverts, se cache peut-être la plus humble et la plus sincère des sciences : celle qui regarde la mort en face pour mieux comprendre la vie. Celle qui ne promet ni immortalité ni miracle, mais qui offre, dans le silence anatomique, une vérité brute — et par là, un étrange et sobre réconfort.

Laisser un commentaire